[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Convivio a cura di Mario Blancato”][vc_column_text]Raccontano le fonti storiche sulla storia di Sortino (Il parroco Gurciullo, 1794; Sebastiano Pisano Baudo, 1911; Giuseppe Briganti nel 1969) che dopo il terribile “tremuoto” del 1693, che aveva distrutto completamente il primitivo insediamento della cittadina di Sortino, (totum excisum e più di 1500 morti, secondo l’abate Rocco Pirro), oltre che il Val di Noto e mezza Sicilia, i cittadini non si erano persi d’animo, ma subito avevano preso il destino nelle loro mani e si erano dedicati a ricostruire il paese nella zona più alta del circondario. Il marchese Gaetani insieme con il dott. Francesco Mastrantonio avevano deciso di ricostruire la cittadina sul monte Aita, che il popolo chiamava Cugno del rizzo, in cui “circolava da ogni lato aria saluberrima”. I sortinesi, nonostante la concomitante carestia del 1697, spinti da un grande desiderio di normalità nel giro di qualche decennio ricostruirono 12 chiese, tre conventi ed un monastero e rifabbricarono 1166 case completamente nuove. In quegli anni maturarono scelte interessanti di maggiore spinta propulsiva per il lavoro e le attività economiche, come se il passaggio dalla soffocante vallata, in cui era posto il paese, al vertice del monte Aita, ricco di aria e luce vivificante, avessero rianimato e spinto la popolazione ad una maggior energia e al desiderio di spezzare il giogo feudale, che li opprimeva con balzelli di ogni genere, tasse che aumentavano ogni giorno, divieti, loschi traffici e privilegi insopportabili, che avevano ridotto i feudi in un covo di “scrocconi e di malfattori a danno della masse immiserite (Pisano Baudo p.73).

Fu proprio in questo periodo che Sortino balzò alla cronaca nazionale o meglio, meridionale, per un motivo, che sorse all’inizio come controversia privata, ma che subito acquisì i contorni di una grande sfida alle prerogative feudali e che mise in affanno ed in ambasce tutto il baronato meridionale, che basava il proprio assoluto potere nel sistema feudale, che aveva il suo perno nel governo del feudo con regalìe, e prerogative del tutto smisurate. Mentre il Nord Italia avanzato e sicuramente al passo con i tempi europei si misurava con l’incipiente capitalismo delle invenzioni, delle prime macchine agricole, le prime cooperative, un commercio piccolo e/o di grandi dimensioni con la libertà di impresa e la nascita delle prime manifatture, il Sud rimaneva prigioniero di usi e costumi medievali e con l’immobilismo parassitario di un’economia chiusa e irrigidita in compartimenti stagno, a causa anche dell’assoluta mancanza di infrastrutture viarie.

Il caso comincia con provvedimenti di ordinaria amministrazione in tempi di feudalesimo. Per motivi, di cui sconosciamo la qualità e l’entità, il marchese del feudo delle terre Sortini, il marchese don Pietro Gaetani, aveva bandito con provvedimento proprio dal paese di Sortino in perpetuo esilio il sig, Mariano Celona. Per tale provvedimento grave non c’era stato nessun processo né istruttorio né giudiziario. Il Celona andò in esilio nella vicina Carlentini e da lì organizzò la sua difesa. Si rivolse al tribunale della gran Corte Criminale di Palermo, accusando il marchese di abuso di potere e di dispotismo e chiedendo esplicitamente la decadenza del marchese dell’uso della giurisdizione criminale. Don Pietro si difese adducendo a sua merito il fatto di avere ammonito molte volte il Celona circa la sregolatezza dei suoi comportamenti, della sua audacia e delle sue trasgressioni, e quindi in base alla tradizione baronale, egli si era attenuto alla regola del silenzio ed aveva emanato il bando di esilio permanente dal suo territorio. Il suo comportamento quindi era perfettamente in regola con l’ordinamento feudale che comportava anche l’attribuzione dell’amministrazione della giustizia nell’ambito della propria proprietà. Naturalmente, il Tribunale diede ragione al barone

perché la parola del barone era di per sé una “asserzione per fatti provati”, cioè non poteva che essere vera.

Il Celona allora cominciò a mirare più in alto, alla fonte. A nome della città di Sortino, (che allora si chiamava Universitas) chiese esplicitamente al viceré Corsini che la terra di Sortino venisse ridotta a Demanio, offrendo a don Pietro Gaetani lo stesso prezzo di acquisto, con il quale Guidone Gaetani, suo antenato, nel 1477 aveva acquistato i diritti feudali sul territorio.

Ma che significa “ridurre a demanio” le terre di Sortino?

Ecco, questo era un quesito che non riguardava solo il caso di Sortino, ma l’intero sistema feudale siciliano, quello speciale jus feudale siculum, ritenuto da allora come parte integrante dello jus naturae, che per secoli impregnò di sé tutta la legislazione feudale, soprattutto siciliana.

Le forme di organizzazione e di giurisdizione feudale risalivano a tempi molto lontani, almeno a partire dal X-XI in grandi parti dell’Europa. Era un sistema, che almeno in Sicilia, nasceva e si organizzava con l’arrivo dei Normanni, che con Ruggero d‘Altavilla non solo sconfissero gli arabi, presenti sull’isola, ma attorno al Sovrano si spartirono tutto il territorio siciliano in grandi feudi. Con questa differenza: c’erano terre su cui la competenza era del Demanio, rappresentato dal Sovrano in persona, e quindi amministrate con delega dai comuni (le cosiddette universitates); c’erano poi altre terre, i feudi, che il Sovrano affidava, o meglio concedeva in uso, ai suoi comites, come segno di riconoscenza per la conquista e per la lealtà mostrata in guerra, conferendo ad essi la potestà giurisdizionale, la riscossione delle tasse, l’imposizione di nuovi balzelli su ogni forma di attività (commerciale o produttiva) che venisse praticata entro i confini del feudo. Era la cosiddetta teoria del commilitonismo. Nel caso di Sortino, secondo i documenti presentati al tribunale risultava che Ruggero aveva affidato ad uno dei suoi comites, Gualtiero, “la terra di Modica con altre terre e Feudi”. Poi durante la reggenza di Costanza d’Altavilla, figlia di Ruggero II, il figlio di Gualtiero, Arnaldo aveva ricevuto in feudo la terra di Sortino. A partire da quel momento Sortino era sempre stata terra baronale, mantenendosi tale nei secoli da Arnaldo di Modica fino appunto al Marchese Pietro Gaetani.

Il Celona, invece, si faceva forte del capibreve (forma di censimento in cui erano elencati i maggiori feudi della Sicilia) di Giovan Luca Barberi, il quale aveva sostenuto la demanialità della terra di Sortino, in quanto era stata confiscata dal re Martino il Giovane nel 1396. E quindi le terre di Sortino appartenevano al demanio.

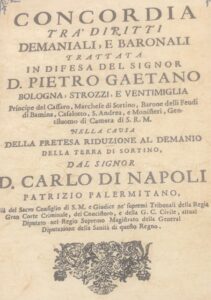

Il marchese Pietro Gaetani affidò la difesa al famoso giurista di Troina Carlo Di Napoli, prestigioso magistrato, proveniente da un ramo cadetto della famiglia Caracciolo di Napoli, che era giunta in Sicilia al tempo di Federico d’Aragona, nella prima metà del XIII secolo. Il Di Napoli capì subito l’importanza del procedimento e si impegnò con cura certosina. Raccolse una quantità enorme di documenti, dichiarazioni, atti di vendita, studiò con attenzione meticolosa tutta la storia di Sortino, le sue origini complicate, volendo proprio dimostrare che la genesi della proprietà del territorio di Sortino era semplicemente frutto della concessione reale di Ruggero nel 1130, con la costituzione del Regnum Siciliae; e così il Di Napoli, appellandosi ai capitula (=un corpo di leggi) “si aliquem” del re Giacomo del 1286, e al “Volentes” di re Federico d’Aragona (o Federico III) del 1296, che avevano permesso la possibilità di potere ereditare, o di alienare il Feudo, attraverso formulazioni tecniche e sottili distinzioni sui concetti di dominium e demanium, aveva concluso le sue argomentazioni con

una ferma e chiara posizione: Sortino da sempre era stata città feudale, e in quanto tale, apparteneva di diritto al baronaggio del Regno. Di Napoli sottolineava con forza che l’anno 1130 non era solo l’anno della creazione del Regnum Siciliae, Normanno, ma che la tripartizione dell’istituzione parlamentare fosse la nascita dei tre bracci del Parlamento (cioè Corona (il Re) – l’Ecclesia, (l’ordine clericale) – I comites (I baroni).

D’altra parte, la giurisprudenza dell’Isola, in quel preciso momento, dava per assodato che i feudi erano esenti da devoluzione e liberamente alienabili equiparandoli a beni allodiali, cioè privati, senza alcuna forma di controllo o perlomeno di verifica da parte dei poteri centrali della fondatezza dei diritti trasmessi.

È inutile sottolineare che tutto il baronato per quell’anno di causa stette con il fiato sospeso, perché era implicito che fosse possibile ridurre un territorio al demanio del sovrano, era di tutta evidenza che, casi, come di Sortino, ve ne erano moltissimi nel territorio siciliano: la prospettiva di una spoliazione collettiva aveva fatto infuriare la bestia baronale. Gli occhi dei principali attori economici e politici del Regno per mesi furono rivolti a Sortino.

Consapevole di questo, Carlo di Napoli ha pubblicato un grosso volume in cui sono esplicitate tutte le argomentazioni (reazionarie e retrive) in difesa del baronaggio. Il titolo è: Concordia tra diritti demaniali e baronali, trattata in difesa del Signor D. Pietro Gaetano, Bologna, Strozzi e Ventimiglia, in Palermo Angelo Felicella 1744.

Il tribunale del Real Patrimonio il 10 maggio del 1740 – come era naturale – diede ragione al Di Napoli. Anzi scrisse: “che il principe di Cassaro, come barone della Terra di Sortino, non dovesse molestarsi più con la petizione della riduzione al Demanio di detta Terra di Sortino e che dovesse imponersi perpetuo silenzio per non restare più né esso né i loro successori nell’avvenire perturbati dall’Università o da qualunque altro”.

I baroni di tutta la Sicilia tirarono su un sospiro di sollievo. Si sentirono rafforzati nei loro privilegi e continuarono imperterriti a dettare legge nei loro feudi, protetti dall’ immunità e dall’occhio benevolo dei Sovrani. Non si sentirono scalfiti neppure dalla dichiarazione della costituente siciliana del 1812, che formalmente aboliva il latifondo ed il sistema feudale, ma trasformava i feudi in allodi, cioè in proprietà private.

Quando si dice che la bisogna fare la rivoluzione per lasciare le cose come stanno![/vc_column_text][vc_text_separator title=”Mario Blancato”][/vc_column][/vc_row]