Il convegno, organizzato dal Centro Internazionale di Studi sul Barocco, in collaborazione con l’Inda, è divenuto laboratorio delle nuove strategie di sviluppo, incentrate soprattutto sugli itinerari tematici e la creazione di una rete fra le città

Durante l’incontro, svoltosi nel salone Amorelli del palazzo Greco, in occasione del 23esimo anniversario del riconoscimento del sito Unesco, oltre agli interventi degli illustri relatori – Lucia Trigilia, Giuseppe Barone, Lorenzo Guzzardi, Michele Luminati, Francesca Gringeri Pantano – è stato presentato da Paolo Nifosì il volume sul comune di Grammichele di cui l’autrice è Rosangela Lamagna.

All’inizio dei lavori, è stata denunciata la mancanza di cooperazione tra le città inserite nel sito, dovuta all’eccessiva polarizzazione dei centri principali, in primis Siracusa e Noto. Le città, dunque, dovrebbero fare rete e cooperare per “spalmare” il turismo culturale nei cosiddetti centri minori, che hanno comunque una spiccata identità culturale, oltre a una notevole capacità attrattiva. In tale direzione, andrebbe l’istituzione di itinerari tematici che si sostanzierebbero con: il Grand Tour – dalle necropoli alle città greche, al barocco; le piazze barocche; le facciate barocche; le feste dei santi patroni; Gagliardi e i suoi capolavori; antichi siti città nuove; i cammini, alla stregua di quelli europei, seppur di ridotta estensione.

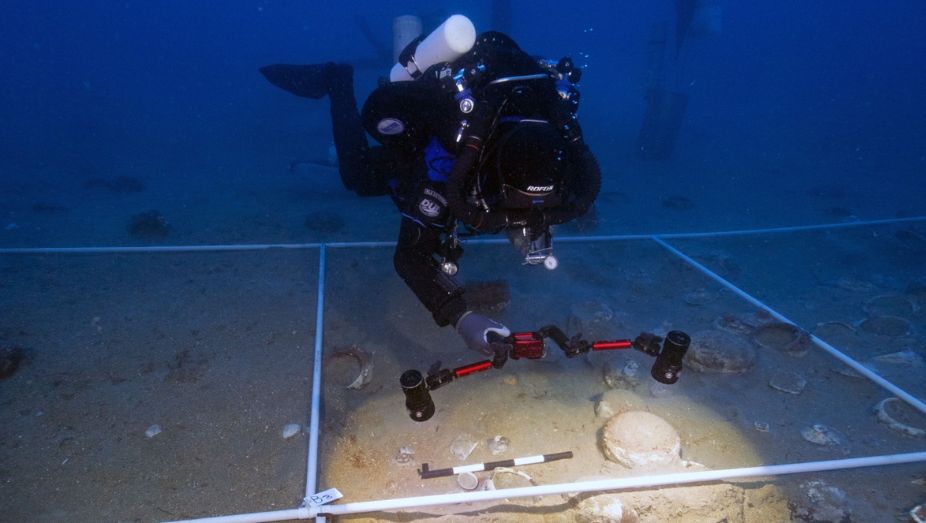

Inoltre, sono state illustrate le risultanze del lavoro interdisciplinare e pluriennale che – eseguito da Michele Luminati e Lorenzo Guzzardi – ha consentito di riscrivere la genesi della nuova Noto di età tardo-barocca. L’insolito abbinamento delle indagini archivistiche con gli scavi archeologici ha consentito: da un lato la datazione e la lettura del dato archeologico e il suo inserimento nel contesto socio-culturale; dall’altro la “materializzazione”, conseguente al ritrovamento archeologico, di ciò che il documento cartaceo può solamente raccontare. Così grazie agli scavi fatti negli anni ’90 nelle chiese “Delle anime sante del Purgatorio”, “Dei Gesuiti”, nella Cattedrale, nonché nel monastero di santa Chiara, nel Palazzo Nicolaci è emerso che a Noto negli anni 30-40 del ‘700 preesisteva una città ascrivibile al periodo compreso tra il 1696 e il 1727 e del tutto sconosciuta.

Si tratta della Baraccopoli che, realizzata in legno dopo il devastante sisma del 1693 e fino al 1702, è stata soppiantata prima da costruzioni in legno e muratura, poi dalle strutture unicamente in muratura. A proposito delle 50 e più città del val di Noto distrutte dallo stesso fenomeno calamitoso e poi rinate, lo scrittore, Vincenzo Consolo, ebbe a scrivere: È la distruzione trasformata in costruzione, il timore in coraggio, l’oscurità in luce, l’orrore in bellezza, l’irrazionale nella fantasia creativa, l’anarchia inconfondibile della natura nell’anarchia predeterminata. Il caos si trasforma in logos che è sempre il percorso della civilizzazione e della Storia”.