[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Convivio a cura di Mario Blancato”][vc_column_text]Al margine delle divinità olimpiche possiamo trovare due grandi numi: Demetra, dea della terra e dei raccolti, e Dioniso, dio del vino e dell’estasi. Entrambi sono espressione delle forze incontrollabili della natura, in particolare del ciclo di nascita, crescita e morte. Demetra, insieme alla figlia Kore-Persefone, come anche Dioniso, vengono rappresentati nel corteo delle divinità raffigurato sul celebre cratere François, del VI secolo a.C., mentre accompagnano a piedi le altre divinità che incedono sul carro, mantenendo vivo il desiderio di avvicinare l’uomo alla dimensione divina.

L’idea della morte e della rinascita, presente anche nel mito di Dioniso, viene espressa anche attraverso il rapimento di Kore e la sua permanenza come Persefone nell’oltretomba per una parte dell’anno insieme allo sposo Ade. Quando riemerge dagli inferi, Kore porta le stagioni della fioritura e del raccolto. Su questa tradizione poggiava un culto di tipo ctonio, ovvero legato alla vitalità della natura, diverso dagli altri culti olimpici e che trovava una sua precisa espressione attraverso i misteri iniziatici di Demetra, in particolare ad Eleusi.

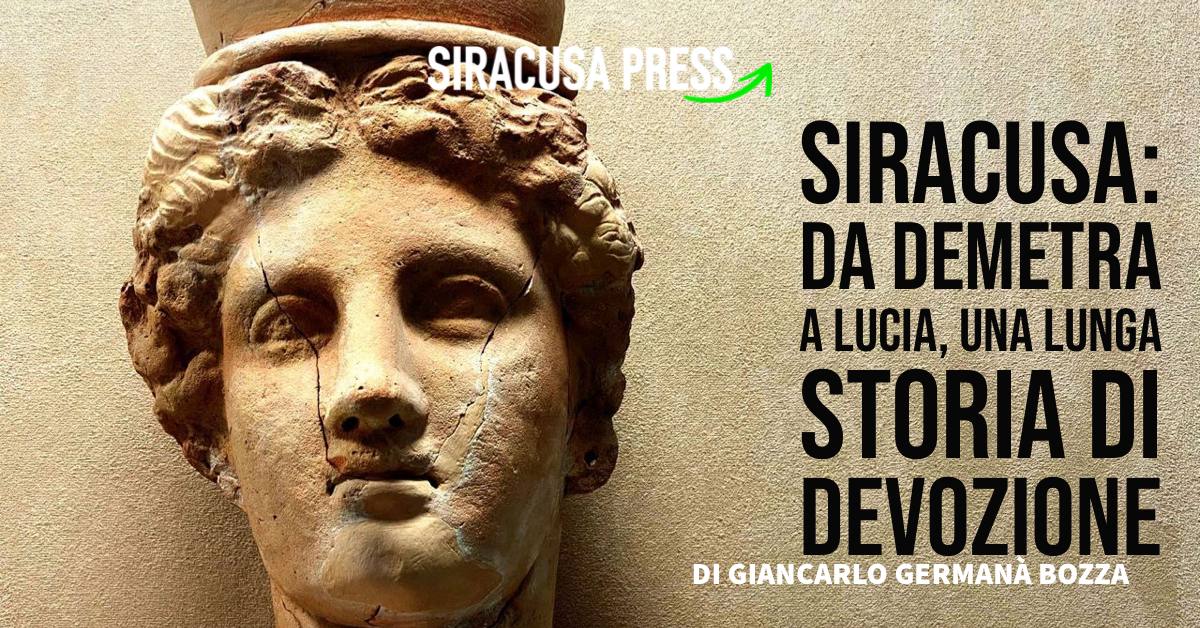

Il culto di Demetra è attestato in tutta la Sicilia, tanto che, secondo la tradizione, Zeus le avrebbe concesso in dote l’intera isola (Pindaro, Nemee 1, 13). Il rapimento di Kore sarebbe avvenuto, secondo una versione del mito, presso il lago Pergusa, secondo un’altra presso la fonte Ciane. Entrambe le “santissime dee” erano venerate da tutti i coloni greci, come testimonia la grandissima quantità di testimonianze votive riferibili al loro culto. Fu, in particolare, la famiglia dei tiranni Dinomenidi a promuovere la diffusione del culto come strumento di legittimazione e prestigio. Basti ricordare che Gelone, tiranno di Siracusa, fece edificare per esse grandi templi dopo la vittoria conseguita ad Imera sui Cartaginesi nel 480 a.C. La diffusione capillare del culto di Demetra continuò anche nei secoli successivi, come testimoniano le fonti letterarie ed archeologiche, tanto che Cicerone le invoca per ultime (sanctissimae deae … cunctae Siciliae) nell’appello che rivolge a tutte le divinità alla fine della seconda orazione contro Verre (V, 72, 187 – 188).

Il culto di Demetra è attestato in tutta la Sicilia, tanto che, secondo la tradizione, Zeus le avrebbe concesso in dote l’intera isola (Pindaro, Nemee 1, 13). Il rapimento di Kore sarebbe avvenuto, secondo una versione del mito, presso il lago Pergusa, secondo un’altra presso la fonte Ciane. Entrambe le “santissime dee” erano venerate da tutti i coloni greci, come testimonia la grandissima quantità di testimonianze votive riferibili al loro culto. Fu, in particolare, la famiglia dei tiranni Dinomenidi a promuovere la diffusione del culto come strumento di legittimazione e prestigio. Basti ricordare che Gelone, tiranno di Siracusa, fece edificare per esse grandi templi dopo la vittoria conseguita ad Imera sui Cartaginesi nel 480 a.C. La diffusione capillare del culto di Demetra continuò anche nei secoli successivi, come testimoniano le fonti letterarie ed archeologiche, tanto che Cicerone le invoca per ultime (sanctissimae deae … cunctae Siciliae) nell’appello che rivolge a tutte le divinità alla fine della seconda orazione contro Verre (V, 72, 187 – 188).

La diffusione del Cristianesimo in Sicilia segnò profondi cambiamenti e la progressiva affermazione di una nuova forma di devozione legata alle figure dei santi. Siracusa si legò presto alla figura della giovane Lucia, nobile cristiana che subì il martirio. La vita di Lucia viene narrata in un Martyrion greco (detto Codice Papadopulo) ed una Passio latina, entrambi scritti fra il V e VI secolo.

Il cammino verso il martirio inizia con la visita fatta da Lucia accompagnata dalla madre Eutichia al sepolcro di Agata a Catania. Davanti alla tomba della martire catanese Lucia prega per la guarigione della madre malata di una grave forma di emorragia. Lucia ed Eutichia partecipano alla celebrazione eucaristica durante la quale ascoltano la lettura evangelica sulla guarigione di un’emorroissa. Dopo avere invitato la madre a toccare il sepolcro di Agata per ottenere una guarigione miracolosa, Lucia cede ad un profondo sonno durante il quale le appare proprio Agata, la quale la informa dell’avvenuta guarigione della madre e le predice il suo futuro martirio e la sua gloria. Sulla via del ritorno a Siracusa Lucia comunica alla madre la sua decisione di consacrarsi a Cristo e la sua volontà di devolvere in beneficienza ai poveri tutti i suoi beni. Sebbene in un primo momento Eutichia si opponesse, volendo conservare integro il patrimonio da lei ricevuto alla morte del marito almeno fino alla sua morte, durante il viaggio si lascia convincere dalla figlia. Anche il promesso sposo di Lucia viene presto a conoscenza di questa decisione e per potere superare la sua opposizione gli viene fatto credere che questo avveniva per un investimento redditizio, l’acquisto di un vasto possedimento il cui valore era destinato crescere nel tempo. L’inganno, tuttavia, non dura molto e il fidanzato, probabilmente esacerbato dai continui rinvii del matrimonio, decide di denunciare al governatore Pascasio la futura sposa. Dopo essere stata condotta al cospetto di Pascasio, Lucia viene interrogata e giudicata colpevole per la sua fede cristiana, che afferma orgogliosamente disprezzando la morte cui andava incontro. La condanna che le viene inflitta da Pascasio è la pena del postribolo proprio per mortificarne la purezza. La vergine, però, non prova alcun timore perché la solidità della sua anima allontanerà anche dal suo corpo ogni male lasciandola casta. L’episodio che segue si trova spesso rappresentato nelle opere d’arte che si ispirano alla vita di Santa Lucia. La vergine diventa inamovibile, invano viene legata a dei buoi che non riescono a spostarla e nessun altro tentativo riesce

a trasportarla al lupanare, nemmeno i maghi appositamente convocati dallo spietato Pascasio. Esasperato dal prodigio Pascasio ordina che sia bruciata, ma neanche il fuoco riesce a scalfirla. Solo la spada potrà porre fine alla vita di Lucia, la quale profetizza la caduta di Diocleziano e Massimiano, quindi piegate le ginocchia, attende il colpo che la decapita.

Secondo alcuni studiosi il martirio di Lucia avvenne nel 304, durante il principato di Diocleziano, mentre altri propongo datazioni leggermente diverse (303, 307 e 310). Questi dubbi nascono dal fatto che nella profezia di Lucia sono contenute delle indicazioni che non collimano fra loro. La pace della Chiesa di cui parla dovrebbe essere quella del 311 con il successivo editto di Costantino del 313, l’abdicazione di Diocleziano avvenne intorno al 305 e la morte di Massimiano nel 310.

I dati sono più certi per quanto riguarda il dies natalis: 13 dicembre, sebbene il Martirologio Geronimiano ricordi per Lucia di Siracusa due date differenti: il 6 febbraio e il 13 dicembre. La seconda data si trova anche nei successivi testi liturgici bizantini e occidentali, tranne nel calendario mozarabico, che la celebra il 12 dicembre. Nel calendario latino del Sinai il dies natalis di Lucia cade l’8 febbraio. Il 13 dicembre, oltre a cadere in un periodo dell’anno in cui la notte è più lunga del giorno, corrisponde anche al giorno del calendario pagano in cui si celebrava il culto della dea Lucina. Inevitabilmente in molti hanno ipotizzato che il culto di Santa Lucia sostituì progressivamente il culto pagano assimilandosi ad esso in alcuni aspetti simbolici.

I dati sono più certi per quanto riguarda il dies natalis: 13 dicembre, sebbene il Martirologio Geronimiano ricordi per Lucia di Siracusa due date differenti: il 6 febbraio e il 13 dicembre. La seconda data si trova anche nei successivi testi liturgici bizantini e occidentali, tranne nel calendario mozarabico, che la celebra il 12 dicembre. Nel calendario latino del Sinai il dies natalis di Lucia cade l’8 febbraio. Il 13 dicembre, oltre a cadere in un periodo dell’anno in cui la notte è più lunga del giorno, corrisponde anche al giorno del calendario pagano in cui si celebrava il culto della dea Lucina. Inevitabilmente in molti hanno ipotizzato che il culto di Santa Lucia sostituì progressivamente il culto pagano assimilandosi ad esso in alcuni aspetti simbolici.

Nella celebrazione del culto di Lucia si trova spesso un’iconografia che la vede patrona degli occhi, anche se secondo schemi che sono cambiati nel tempo. Nelle rappresentazioni medievali la santa acquista progressivamente il ruolo di patrona della vista ed a partire dal XIV secolo troviamo la raffigurazione con in mano un piattino (o una coppa) in cui sono riposti i suoi stessi occhi. La spiegazione più diffusa di questo suo patronato si riferisce all’etimologia del nome Lucia da lux, molto diffusa soprattutto in testi agiografici bizantini e del Medioevo Occidentale. Dal XIV secolo l’icona della martire siracusana acquista simboli ben precisi come gli occhi, la palma, la lampada (uno dei simboli evangelici più diffuso forse derivato dall’arte sepolcrale). A questi se ne possono aggiungere altri derivanti dal suo martirio come il libro, il calice, la spada, il pugnale e le fiamme.

Nella tradizione il nome Lucia sarebbe stato scelto dai genitori su ispirazione della nuova fede cristiana, ma dobbiamo tenere presente che questo nome era già piuttosto diffuso nel mondo romano.

Al nome di Lucia viene accostato anche il significato di “nata al sorger della luce”, testimoniando in questo modo un ulteriore dettaglio relativo alla vita della martire di cui però non si può avere alcuna certezza. Queste ipotesi non escludono comunque la possibile esistenza storica di una giovane siracusana di nome Lucia, che al tempo delle persecuzioni contro i cristiani scelse di convertirsi e di affrontare il martirio. Il corpo della vergine, sempre secondo la tradizione, sarebbe stato devotamente sepolto nel luogo in cui era stato martirizzato, in un arcosolio del complesso catacombale. Molti cristiani vollero nei secoli successivi essere sepolti vicino al corpo della Santa e ben presto intorno si sviluppò un culto devozionale.

Dietro le figure di Demetra e Lucia emerge una costante devozione verso l’immagine della protettrice che dona la luce, proprio come la ricorda Dante: “Venne una donna e disse: I’ son Lucia lasciatemi pigliar costui che dorme; sì l’agevolerò per la sua via” (Purgatorio, IX, 55-57). Insieme a Demetra e Lucia potremmo anche ricordare la dea Iside, ma questa è un’altra storia su cui torneremo.

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Giancarlo Germanà Bozza – Archeologo, docente Storia dell’Arte, Accademia Belle Arti – Palermo”][/vc_column][/vc_row]