[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Convivio a cura di Mario Blancato”][vc_column_text]

La storia del Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi ha solide radici nel Museo Archeologico Nazionale, già ubicato in Piazza del Duomo e aperto al pubblico nel 1884. Il 16 gennaio 1988, dopo il trasferimento dei reperti ed un accurato riallestimento viene inaugurata la nuova sede, nel parco storico di Villa Landolina. Nucleo originario del museo è la collezione di antichità formatasi alla fine del Settecento, esposte prima nel Seminario arcivescovile e poi nel Museo Civico, costituito nel 1811.

Ad essa si aggiungeranno i reperti archeologici portati alla luce dall’incessante attività di scavo di Paolo Orsi nel territorio di competenza della Soprintendenza, che estendeva all’epoca la sua giurisdizione alla Sicilia centro-orientale e per alcuni anni a tutta l’isola.

L’eminente archeologico tridentino, dal 1888 responsabile del Museo Archeologico di Siracusa, nell’esposizione museale fu il primo che superò il criterio del collezionismo e rivolse la sua attenzione alla documentazione della successione delle diverse culture presenti nell’isola, dalle fasi preistoriche fino alla colonizzazione greca e alla successiva conquista romana.

Le ulteriori attività di scavo effettuate dai soprintendenti Luigi Cultrera e Luigi Bernabò Brea contribuirono ad incrementare il numero dei reperti conservati al Museo. Fu proprio Bernabò Brea che acquisì al demanio il parco di Villa Landolina, per destinarlo alla costruzione del nuovo edificio museale.

L’edificio, costruito dal 1967 su un progetto di Vincenzo Cabianca e Franco Minissi, si articola su tre corpi, disposti su tre piani, che gravitano intorno ad un ambiente centrale circolare, e sono raccordati da un corridoio anulare. Il piano seminterrato è riservato ai depositi, ai laboratori, mentre al centro è uno spazioso auditorium. Con l’inaugurazione del 16 gennaio 1988 furono aperti al pubblico i settori A, B, C, ubicati al piano terra. Nel mese di maggio 2006 viene inaugurato il settore D, al primo piano, nel 2010 viene trasferito da Piazza Duomo e riallestito il Medagliere, nel 2014, con l’apertura della sezione della rotonda di Adelfia, si inizia l’allestimento del settore F che viene completato nel 2018.

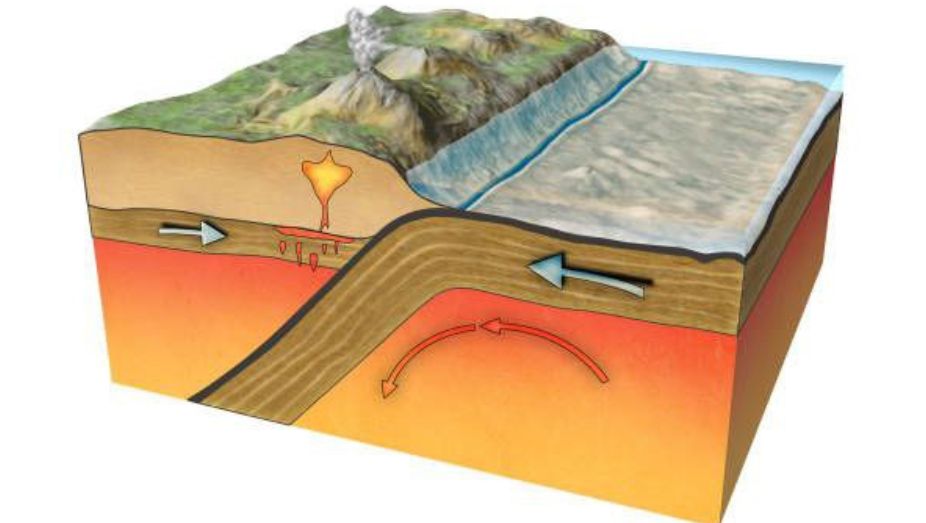

Il settore A è riservato all’esposizione dei reperti dell’epoca della preistoria e protostoria siciliana, ed è preceduto da una sezione dedicata alla geologia della regione iblea. In esso vengono esposti in maniera chiara e sequenziale materiali appartenenti alle varie fasi della preistoria siciliana, come i portelli delle tombe di epoca castellucciana, le ceramiche provenienti dal sito di Thapsos e da Pantalica.

Completano l’esposizione numerose vetrine in cui sono conservati reperti vascolari e materiali provenienti da depositi e rispostigli che sono databili alla tarda età del bronzo e all’età del ferro, in cui si notano già i primi contatti con i coloni greci insediatisi nella Sicilia orientale già dalla seconda metà del ottavo secolo a.C..

Il settore B è dedicato alla colonizzazione greca nella Sicilia orientale, con particolare riferimento alle fondazioni di Megara Hyblaea e di Siracusa. Tra i materiali rinvenuti nella colonia calcidese si segnalano il kouros del medico Sombrotidas e la kourotrophos, mirabili testimonianze della scultura arcaica. Molto ricca è la documentazione archeologica relativa a Siracusa che va dalla fondazione

della polis da parte del corinzio Archia nel 734 a.C. fino all’età classica. L’esposizione dei materiali siracusani è strutturata secondo l’ordine topografico di rinvenimento all’interno della città.

Di grande interesse sono i ritrovamenti da piazza Duomo, tra cui si può citare un’oinochoe protocorinzia, con raffigurazione di Artemide, che testimonia la presenza di un culto nell’area già nel VII secolo a.C., dalla zona dell’Apollonion, dall’area del santuario di Demetra e Core di piazza della Vittoria, dove furono ritrovate centinaia di piccole statuine fittili con destinazione cultuale che testimoniano l’importanza del culto di queste dee a Siracusa.

Gli scavi delle varie necropoli siracusane di epoca arcaica e classica hanno restituito una vastissima documentazione archeologica esposta nelle vetrine di questo settore con l’intento di mantenere uniti alcuni contesti delle singole sepolture. Sono esposti numerosi esemplari di ceramica figurata corinzia, attica e siceliota e tra quest’ultimi meritano di essere segnalati alcuni vasi con soggetti teatrali, come un cratere con la figura di Filottete, uno con una scena tratta dalle Coefore con Oreste e Pilade e soprattutto, un cratere frammentario, proveniente dalla necropoli dell’Ospedale civile, che presenta una scena tratta dall’Edipo Re di Sofocle, un documento iconografico unico al mondo.

Completa il settore una sezione dedicata alla decorazione architettonica dell’Apollonion e dell’Athenaion, estremamente ricca e interessante anche per la presenza dei plastici ricostruttivi dei due antichi templi, molto efficaci da un punto di vista didattico. Il settore C conserva reperti provenienti dalle subcolonie siracusane, dai centri greci ed ellenizzati dell’interno dell’isola, da Gela e da Agrigento.

In quest’area è da evidenziare la vasta documentazione vascolare proveniente dai siti e dalle necropoli di Camarina e Gela da cui provengono anche alcuni interessanti esempi di acroteri architettonici. Notevoli sono anche alcuni pregevoli esempi di statuaria come il bronzetto di Adrano, la dea di Grammichele, le rarissime statuette lignee da Palma di Montechiaro e i rilievi fittili da Francavilla con soggetti legati al culto di Persefone.

L’esposizione continua al piano superiore con il settore D, dedicato a Siracusa in età ellenistico-romana. Tra la documentazione archeologica sono da ricordare la statuetta marmorea di Eracle, originale di scuola lisippea, di fronte alla quale cattura l’attenzione la possente statua del Priapo in calcare, rinvenuta nel 1972 ed oggetto, nel 2012, di un importante intervento di restauro integrativo da parte degli specialisti del Getty Museum. La celeberrima statua della Venere Anadiomene, rinvenuta a Siracusa nel 1804 da Saverio Landolina, che aveva suscitato interesse ed ammirazione già nei viaggiatori del Gran Tour,è da sempre considerata il simbolo del Museo.

Nel settore D è presentata in un nuovo allestimento che da un lato cerca di porla in rapporto ai contesti dall’area originaria di rinvenimento e dall’altro non le sottrae una forte centralità espositiva. Tra i reperti provenienti dalle zone monumentali della Siracusa antica, si segnalano le statue di muse dal teatro greco riconducibili ad officine rodie, la statua della cariatide della scena del teatro greco, di un Telamone dall’anfiteatro romano, recentemente tornato in esposizione, dopo un importante intervento di restauro, le grondaie a testa leonina dal Castello Eurialo. Completano l’esposizione del settore il busto di Vibia Sabina, consorte dell’imperatore Adriano e i corredi funerari delle necropoli dal IV sec. a.C. fino all’epoca tardoantica. Percorrendo il corridoio anulare del piano superiore si raggiunge il settore F, che ospita reperti di epoca cristiana e tardoantica, in gran parte provenienti dalle catacombe siracusane, tra cui numerose epigrafi, ma che è focalizzato attorno ad un reperto di

eccezionale importanza, il sarcofago di Adelfia, ritrovato nel 1872 nella catacomba di San Giovanni. Si tratta di un manufatto databile al IV secolo d.C., di pregevole fattura, in cui sono raffigurate su più registri scene tratte dall’Antico e dal Nuovo testamento e che testimonia l’importanza ed il rilievo che Siracusa continua ad esercitare anche in epoca tardoromana.

Al potenziale visitatore non rimane che l’ultima sezione espositiva, il Medagliere, situato nel piano seminterrato e che costituisce una delle collezioni numismatiche più importanti al mondo. Nel Medagliere sono esposte monete provenienti da vari ripostigli e da importanti collezioni private, acquisite successivamente dall’amministrazione regionale, come quelle del Marchese Enrico Gagliardi e dei Baroni Pennisi di Acireale. Nelle vetrine sono conservate numerose monete di zecche greche, siceliote, magnogreche e romane, alcune di notevole pregio e valore artistico. Il visitatore è in grado di seguire la storia dell’antica Siracusa attraverso l’articolata sequenza delle emissioni monetali a partire dal sesto secolo a.C. fino all’epoca tardoromana. Completano l’esposizione preziose oreficerie di varie epoche. Nel Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi più di 9.000 mq. sono stati destinati all’esposizione, più di ventimila sono i reperti esposti, a cui si possono aggiungere i ricchissimi depositi, che lo scorso anno un’importante iniziativa di valorizzazione ha reso visitabili al pubblico.

Molti dei reperti sono esposti fuori vetrina, con efficaci soluzioni espositive, che consentono un approccio più ravvicinato, ma sempre controllato, da parte del pubblico. Quando fu aperto il Museo dipendeva amministrativamente dalla Soprintendenza di Siracusa, da cui è diventato autonomo nel 1990. Nel 2016 il riordino del Dipartimento Regionale istituisce il Polo regionale di Siracusa per i siti e i musei archeologici – Museo archeologico regionale Paolo Orsi e il Museo diventa capofila del nuovo istituto regionale.

Nel 2019 il nuovo riordino istituisce il Parco Archeologico di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro, il cui nome viene successivamente modificato in Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai ed il Museo Archeologico Paolo Orsi viene inglobato all’interno di questa nuova struttura. La situazione epidemiologica legata al Covid 19 ha avuto nei tempi recenti un impatto significativo sulla fruibilità del Museo. Dopo il primo lockdown dell’inizio del 2020 e cinque mesi di chiusura, il museo ha riaperto al pubblico il 25 agosto 2020 i settori C, D e il Medagliere. Si è poi disposta una nuova chiusura a novembre 2020, e dopo alterne vicende di rapide aperture e successive chiusure, il Museo Paolo Orsi è stato definitivamente riaperto il 18 maggio 2021 anche se con una fruibilità parziale limitata ai settori A, C, D e al Medagliere.

Il Museo ospita attualmente anche due mostre temporanee: Il Kouros ritrovato e dal 18 giugno la mostra Memorie su Carta, dedicata a Rosario Carta, valente collaboratore di Paolo Orsi: l’inaugurazione di quest’ultima ha visto anche la riapertura di una piccola parte del settore B. Da questa sintetica descrizione del Museo Paolo Orsi si può facilmente intuire l’importanza che questo immenso patrimonio culturale riveste per l’intera comunità cittadina. Dal 1988 ad oggi il Museo Paolo Orsi, la cui direzione è sempre stata affidata a dirigenti archeologi, ha svolto un ruolo attivo non solo nella tutela e nella valorizzazione dei beni archeologici in esso presenti, ma ha mostrato una spiccata sensibilità nelle promozioni di iniziative culturali e didattiche rivolte specialmente alle istituzioni scolastiche ed universitarie, che l’intera comunità di studiosi spera vivamente possano essere riproposte ed incrementate. Il Museo Paolo Orsi è un’istituzione che potenzialmente rivestirebbe un ruolo molto importante per il territorio.

Il suo rapporto con la città è stato variamente declinato alternando momenti di grande interazione e vivacità ad altri meno dinamici. Oggi la situazione non appare semplice, l’epidemia del Covid 19, che ha causato anche la prematura scomparsa del suo precedente direttore, il compianto Calogero Rizzuto, ha allontanato per tanti mesi il pubblico ed ancora oggi non tutti gli spazi espositivi sono riaperti e fruibili. A questa problematica logistica si sono aggiunte alcune potenziali criticità legate da un lato al nuovo status amministrativo e giuridico del Museo Paolo Orsi, che dal 2019 ha perso anche la sua originaria autonomia confluendo nel Parco Archeologico e dall’altro lato alla decisione regionale di interrompere una consolidata prassi amministrativa che ne aveva sempre affidato la direzione ad un dirigente archeologo. Nell’ agosto 2020, quando il museo era ancora chiuso per motivi sanitari, tali potenziali difficoltà sono state oggetto di un appello sottoscritto da ben 172 docenti universitari e da studiosi italiani e stranieri, in cui si chiede che “Il Museo ritorni all’antica grandezza e recuperi il ruolo che gli spetta”.

Si auspica, inoltre, che con la ripresa del turismo e con l’entrata a regime dell’autonomia finanziaria del Parco Archeologico di Siracusa si renderanno disponibili risorse finanziarie che possano contribuire ad un migliore gestione del patrimonio culturale siracusano, compreso il Museo Paolo Orsi. Queste considerazioni finali devono ovviamente essere interpretate come uno stimolo rivolto alle varie istituzioni competenti, in un’ottica di civismo responsabile che considera il “nostro” Paolo Orsi come un luogo prezioso per Siracusa, non semplicemente come un contenitore di eccezionali reperti archeologici, ma come un Istituto museale aperto alle istanze del pubblico e che deve continuare ancora a svolgere un ruolo centrale, propositivo e stimolante per la crescita culturale dell’intera società.

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”Paolo Madella – Docente di latino e greco Liceo Gargallo di Siracusa ed archeologo”][/vc_column][/vc_row]