In un contesto di narrazione che vede spesso confondere il concetto di cultura con quello di turismo, capita che Siracusa, città con oltre 2700 anni di storia, si ritrovi impantanata in un stallo economico fatto di “vorrei ma non posso”

“Vorrei ma non posso” restare una potenza economica industriale, ma la crisi del petrolchimico e le agitazioni di queste settimane sono lì a testimoniarne i rischi; “vorrei ma non posso” basare l’economia su un’agricoltura e un enogastronomia d’eccellenza, ma anche lì grossi problemi, crisi e gravi danni legati ai cambiamenti climatici; “vorrei ma non posso” infine diventare un vero polo attrattivo culturale, ma la piccolezza delle iniziative, unite ad una programmazione basata più sui sentimenti del momento che su una visione d’insieme a lungo termine, ne impedisce la piena e completa realizzazione.

Di queste tre direttive economiche su cui poter basare il rilancio economico di un territorio come quello del siracusano, spicca forse per l’estremo potenziale non ancora sfruttato proprio la terza, quella legata cioè ad un’economia basata sulla cultura. L’errore di base, piuttosto comune, è confondere l’economia culturale, o se preferiamo l’imprenditoria culturale, con quella turistica; è evidente che in ottica stagionale sia necessaria anche la seconda, fatta ad esempio di attività di ristorazione varia, “street food” e api calessino, ma è con le imprese culturali che il territorio provvede effettivamente a piantare il seme stabile del rilancio economico, guardando sia alla programmazione sia alla destagionalizzazione, due delle più ataviche e profonde lacune siracusane.

Per approfondire al meglio questo concetto, abbiamo incontrato l’amico e collega Antonio Gerbino, giornalista e responsabile delle relazioni istituzionali per Civita Sicilia, al quale abbiamo rivolto alcune domande.

Per approfondire al meglio questo concetto, abbiamo incontrato l’amico e collega Antonio Gerbino, giornalista e responsabile delle relazioni istituzionali per Civita Sicilia, al quale abbiamo rivolto alcune domande.

Qual è l’attuale impatto economico delle imprese culturali su Siracusa e quali ostacoli impediscono loro di realizzare il loro pieno potenziale?

Le imprese culturali sono imprese e quando scelgono di operare in un territorio, se sono imprese sane, lo fanno consapevolmente, valutano i rischi e disegnano le proprie strategie rispetto al contesto socioeconomico che, comunque, le influenza. Nel caso delle imprese culturali, a volte, si aggiunge una visione più marcata del rapporto con la società e una componente di passione per il lavoro che fanno che le porta a svolgere anche ruoli di supplenza rispetto soprattutto al sistema pubblico che, spesso, non riesce a produrre politiche culturali di ampio respiro con un orizzonte temporale sufficientemente lungo da poter diventare agenti di cambiamento e di crescita. Se devo indicare le criticità più stridenti nel territorio siracusano, due mi colpiscono più di altre. Innanzitutto il disinteresse a confrontarsi sui temi della cultura, ricordo che mi colpì profondamente il fatto che nel dibattito tra gli otto candidati a sindaco nelle recenti elezioni comunali i giornalisti non posero nessuna domanda sulla cultura e la parola cultura fu pronunciata una sola volta. Conseguenza di questo disinteresse è il ricorrente scadimento in polemiche che spesso oltrepassano il livello del ridicolo, oscillando tra disinformazione e affermazioni da codice penale.

In un contesto come questo, le imprese culturali lavorano con fatica e, soprattutto, non sempre riescono a sviluppare al massimo le loro potenzialità a favore del territorio.

Come possono le imprese culturali contribuire alla rigenerazione urbana e al rafforzamento del tessuto sociale di Siracusa?

Come possono le imprese culturali contribuire alla rigenerazione urbana e al rafforzamento del tessuto sociale di Siracusa?

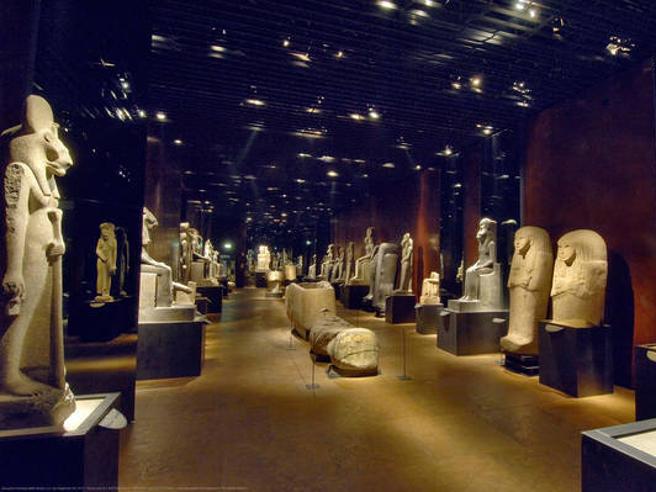

Torino è uscita dalla grande crisi della Fiat con un piano decennale centrato sulla cultura. Perché un analogo percorso non può farlo il territorio di Siracusa? Dico territorio perché ritengo che la prima condizione essenziale sarebbe quella di superare le resistenze a pensare in una logica di area vasta. Occorrono, in tal senso, progetti capaci di connettere Siracusa con l’area industriale dove, oltre a tante aree inutilizzate, ricordiamolo, ci sono un sito archeologico di eccezionale importanza come Thapsos e una riserva naturale straordinaria come le Saline di Priolo. Occorrono progetti capaci di valorizzare l’esistenza dei due siti Unesco che insistono sul territorio uscendo dalla logica di considerarli una medaglietta, solo un logo da apporre sulla carta intestata. Ecco, le imprese culturali possono dare un contributo importante in questa direzione facendo rete con i Comuni, con le istituzioni formative come le scuole, l’Università, l’ITS Fondazione Archimede e l’Accademia di Belle Arti, con la Fondazione di Comunità Val di Noto e con tutto il mondo del Terzo Settore, con i G.A.L., con il Parco Culturale Ecclesiale. C’è però un’altra condizione essenziale: smetterla di considerare la cultura esclusivamente uno strumento a servizio del turismo di massa. La cultura è un servizio pubblico essenziale come l’acqua o l’energia elettrica, va erogato in egual maniera ai cittadini residenti e a quelli temporanei, i turisti. La cultura è un bene di prima necessità, come il pane, e va garantito a tutti, è il cibo di cui vanno nutrite le giovani generazioni. La cultura non è “spettacolo”, la cultura è un percorso che deve attraversare ogni giorno la vita dei cittadini di tutte le età e di tutte le fasce sociali. Pensi quale potente strumento di integrazione potrebbe essere nei confronti dei nuovi cittadini che arrivano nel nostro Paese! Ecco, anche su questi temi le imprese culturali possono essere preziose.

Quali strategie innovative potrebbero essere adottate per integrare le ricchezze storiche e culturali di Siracusa nell’economia locale, creando nuove opportunità di lavoro?

Nella città di Siracusa lavorano stabilmente nel settore privato della cultura meno di cinquanta persone perché è totalmente assente una programmazione annuale e poliennale delle iniziative culturali. Tutto ruota attorno agli spettacoli dell’Inda che si svolgono in un breve arco temporale. Siracusa ha due straordinari musei, Paolo Orsi e Bellomo che registrano un bassissimo numero di visitatori se confrontati con i quasi settecento mila della Neapolis. Uno dei motivi, non il solo, è che Siracusa non ha un grande spazio espositivo che consenta di realizzare mostre collegate al suo straordinario patrimonio culturale. Per la vita dei musei le mostre temporanee sono essenziali e, se sono di alto livello, muovono anche flussi turistici qualificati in tutte le stagioni. Lo dicono i dati, non è solo un mio pensiero, eppure non ho mai visto la città discutere di questo argomento come discute sul prolungamento della stagione del Teatro greco con i concerti rock. Una discussione davvero stucchevole, lasciamelo dire. Quello delle grandi mostre è solo un esempio, i problemi principali sono la costruzione di una politica culturale e la programmazione. Solo così si possono valorizzare le risorse umane del territorio, far crescere occupazione qualificata e stabile, far nascere nuove imprese accanto a quelle pochissime che già ci sono.

In che modo la collaborazione tra il settore pubblico e le imprese culturali private può essere migliorata per massimizzare l’efficacia delle iniziative culturali?

In che modo la collaborazione tra il settore pubblico e le imprese culturali private può essere migliorata per massimizzare l’efficacia delle iniziative culturali?

Da qualche anno esiste un nuovo strumento legislativo creato proprio per il settore dei beni culturali, il Partenariato Speciale Pubblico Privato. È una procedura di evidenza pubblica che garantisce la trasparenza dei rapporti tra i due soggetti superando le rigidità delle tradizionali gare d’appalto che spesso, soprattutto nei siti culturali meno grandi, non rispondono efficacemente al raggiungimento degli obiettivi. Il P.S.P.P. consente preliminarmente all’ente pubblico di valutare la proposta dell’impresa privata e la qualità del proponente e, dopo la conclusione della procedura, prevede un organismo misto per il monitoraggio per tutta la durata dell’affidamento, alla fine del quale il bene ritorna all’ente pubblico valorizzato attraverso gli investimenti del soggetto privato. Questo nuovo strumento risponde in maniera innovativa anche alla carenza sempre maggiore di risorse pubbliche nel settore dei beni e delle attività culturali ma è del tutto evidente che, se una città o un territorio vogliono fare della cultura un asse di crescita economica e sociale, gli investimenti pubblici sono assolutamente necessari. Mi chiedo: ma se non punta sulla cultura Siracusa…chi altri?

Quali esempi di successo, a livello nazionale o internazionale, possono servire da modello per Siracusa nel promuovere la cultura come fulcro dello sviluppo economico e sociale?

Parlo delle realizzazioni dell’azienda per la quale lavoro, il Gruppo Civita, che nell’ormai lontano 2008 decise di creare una sua Società nella nostra regione, Civita Sicilia. È l’impresa che dal 2016 opera anche a Siracusa dove gestisce da una parte, nei siti della Regione, i servizi di fruizione per il pubblico tranne le biglietterie e la ristorazione. Dall’altra, negli anni ha organizzato anche, esclusivamente con proprie risorse, mostre di grande successo: quella di Steve McCurry, uno dei più grandi fotografi viventi, e quella di Tomás Saraceno, uno dei più grandi artisti viventi. Ma voglio segnalare un altro successo di cui andiamo particolarmente orgogliosi: la gestione di tutti i servizi di fruizione per il pubblico della Civica Galleria d’Arte Moderna di Palermo, il primo museo in assoluto in Sicilia che ha avviato una collaborazione pubblico-privato che ha portato risultati straordinari. Basti pensare che dal 2006 a oggi ha registrato più di settantamila presenze nelle attività educative con una innovazione continua delle proposte.

L’altro esempio che mi piace citare è un recente P.S.P.P. tra la nostra Società capogruppo, Civita Mostre e Musei, e la Città Metropolitana di Roma per il restyling delle Domus romane di Palazzo Valentini, la prima straordinaria installazione multimediale realizzata anni fa da Piero Angela. Un grande investimento del nostro Gruppo che conferma le potenzialità del rapporto tra pubblico e privato.